我不是天赋异禀的人,在茫茫人海中,甚至有些平庸,可我的人生不是潦草诗集。这一次,我想改写命运的航线。

—题记

2023 年 9 月,拖着行李箱走进杨凌职业技术学院的校门时,我看着来往穿梭的人群,手心全是汗。建筑工程技术专业的新生手册被我攥得发皱,封面上 “德技并修、全面可持续发展” 的育人理念像一句遥远的口号,我甚至不敢想象,三年后自己会成为怎样的人。那时的我,还是个会在课堂上不敢举手发言、在集体活动中躲在角落的懵懂少年,对未来充满迷茫,更不懂 “责任”“担当” 这样的词汇究竟意味着什么。但我知道,不能让人生潦草收场,这所被誉为 “国家首批示范院校” 的校园,或许就是我改写命运的起点。

入学第一堂思政课上,老师问我们:“新时代的青年,应该怎样定义自己的青春?” 这个问题像一颗石子投进我平静的心湖。我想起高中时在蒲城县阳光公益志愿者协会做抗疫志愿者的日子,穿着厚重的防护服在社区登记信息、运送物资,虽然辛苦,却能在居民的一句 “谢谢” 里感受到温暖。可那时的我,更多是凭着一腔热血,从未想过这背后承载的意义。

真正的思想触动,始于第一次参加学院的团课学习。当老师讲到 “共青团是党的助手和后备军” 时,我突然意识到,原来每一次志愿服务、每一次集体活动,都可以和更宏大的理想相连。2023 年 10 月,我怀着忐忑的心情向党组织递交了第一份入党申请书,纸上的每一个字都写得格外认真。我在申请书中写道:“我想成为一个对社会有用的人,但我不知道该怎么做,希望党组织能指引我。”

2023 年寒假,我参加了中共蒲城县委组织的 “关心关爱农村留守老人” 阳光公益活动。在一个村庄里,我遇到了 78 岁的王奶奶,她的儿女在外打工,独自生活的她连电灯坏了都没人修。我和志愿者们帮她换了灯泡、打扫了屋子,陪她聊了一下午家常。临走时,王奶奶拉着我的手说:“你们就像我的孙子孙女,有你们在,我心里暖。” 那一刻,我突然明白了 “为人民服务” 不是一句空话,它藏在老人眼角的笑意里,藏在每一次真诚的付出里。

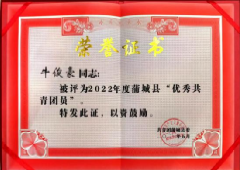

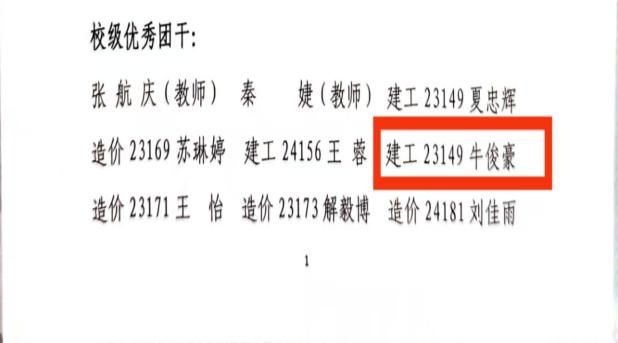

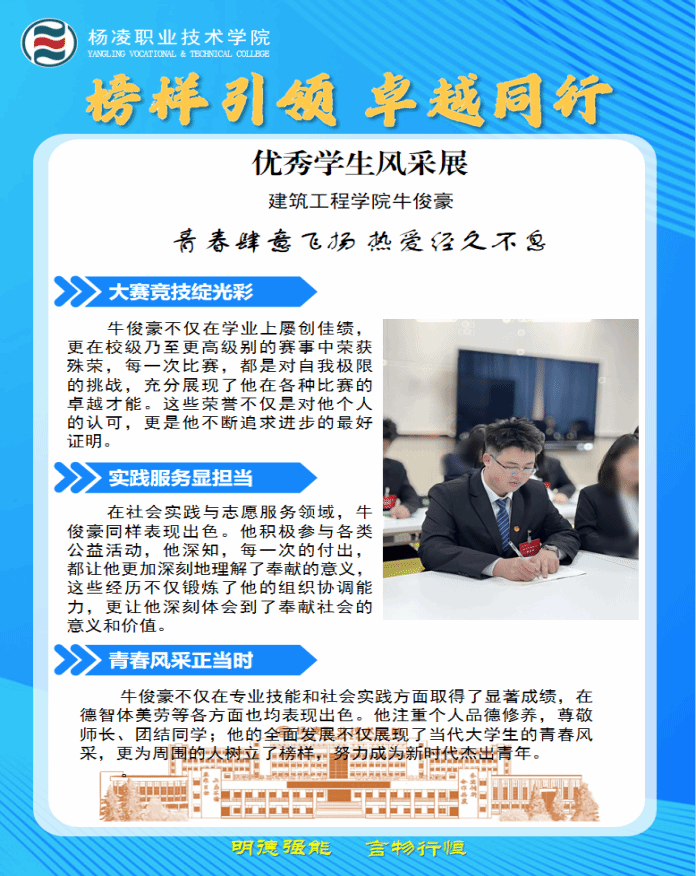

从那以后,我定期向党组织提交思想汇报,不再只是汇报学习成绩,更多的是记录自己在志愿服务中的感悟、在集体工作中的思考。2024 年 5 月,我被评为 “优秀共青团员”;2023 年 5 月,蒲城县委授予我 “蒲城县优秀共青团员” 称号;2025 年,我又荣获 “优秀共青团干部” 称号。这些荣誉不是终点,而是鞭策。

刚入学时,我的专业基础并不好。建筑工程识图课上,看着复杂的剖面图,我常常一头雾水,下课铃响时,笔记本上还是一片空白。有一次,老师抽查作业,我支支吾吾说不出所以然,脸颊烫得能煎鸡蛋。那天,我第一次真切感受到 “平庸” 带来的刺痛。

“请你努力,为了自己。” 我在日记本上写下这句话,像是对自己的宣战。我开始调整学习方法:课前提前预习,把看不懂的名词标出来;课上专注听讲,遇到疑问立刻举手;课后对着规范图集一遍遍临摹图纸。建筑工程技术专业的课程实践性很强,《建筑材料》《混凝土结构》这些课光靠死记硬背行不通,我就跟着老师去实验室,亲手做混凝土试块抗压实验,观察不同配比的材料性能差异。

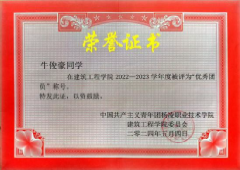

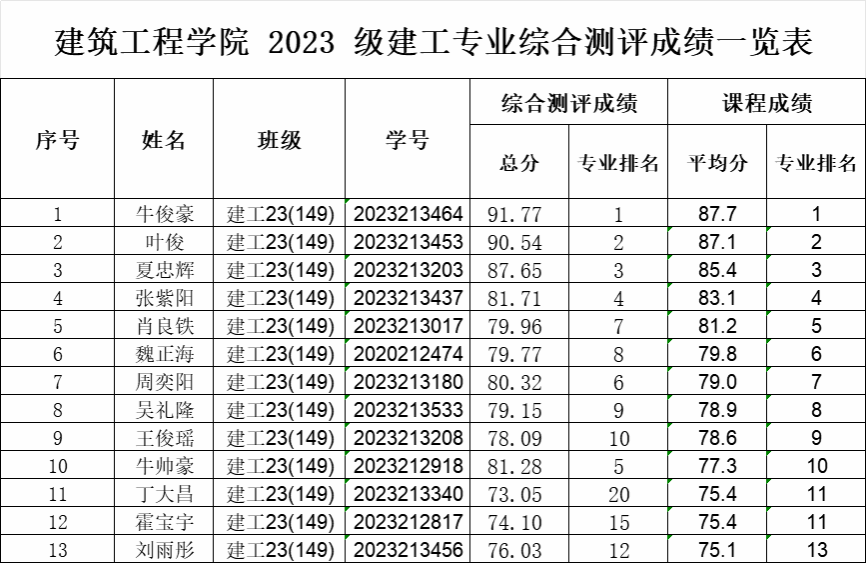

这样的努力渐渐有了回报。第一学期期末考试,我的平均成绩排在班级第三;第二学期,我拿到了专业第一;2023-2024 学年结束时,我的综测成绩和学习成绩双双位列专业第一,成功斩获国家奖学金。站在领奖台上,接过那份沉甸甸的荣誉证书,我想起无数个在图书馆熬夜的夜晚,想起老师办公室温暖的灯光,突然明白:没有天赋异禀,那就用时间和汗水铺就道路,平凡的努力,也能创造奇迹。

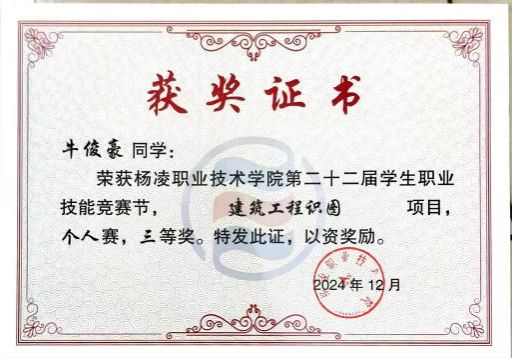

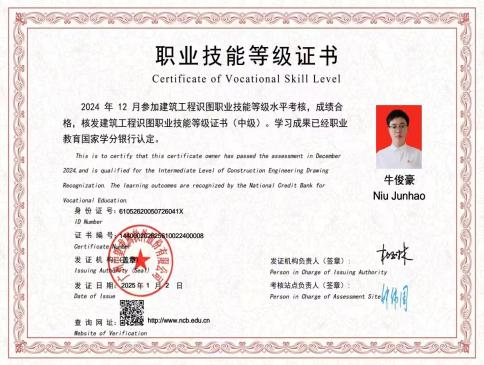

学习的深度,更在于学以致用。2024 年,我报名参加了学校的职业技能竞赛节建筑工程识图项目。备赛期间,我把近五年的竞赛真题都做了一遍,对着规范图集逐字逐句抠细节。有一次模拟比赛,我因为看错了轴线编号,导致整个图纸解读错误,名次一落千丈。复盘时,我把所有易错点整理成表格,贴在书桌前,每天早晚各看一遍。最终,我在比赛中荣获三等奖,还成功考取了建筑工程识图职业等级(中级)证书。当拿到证书的那一刻,我不再是那个连图纸都看不懂的懵懂新生,专业素养的提升,让我对 “工匠精神” 有了更深的理解 —— 所谓精湛,不过是在重复的努力中不断精进。

大一下学期,班级进行班委选举时,辅导员鼓励我竞选班长。我当时吓得连连摆手:“老师,我不行,我连在全班面前说话都会紧张。” 辅导员却笑着说:“谁天生就会呢?试着把班级当成自己的家,把同学们当成家人,你就知道该怎么做了。” 在她的鼓励下,我抱着 “试试看” 的心态参加了竞选,没想到真的以高票当选。

当班长的第一天,我就遇到了难题。班级要组织中秋联欢活动,同学们意见不一,有人想搞辩论赛,有人想办文艺演出,还有人觉得不如直接发月饼省事。我夹在中间左右为难,第一次班会开得一塌糊涂,散会后我躲在楼梯间偷偷掉眼泪。辅导员看到我的沮丧,对我说:“做学生工作,既要倾听大家的声音,也要有自己的判断。

担任团委副书记后,我牵头组织了 “庆盛世华诞,迎金秋满月” 书画比赛、“砥砺筑梦迎新年” 元旦晚会等一系列活动。其中,元旦晚会的筹备让我印象最深。晚会前三天,有个节目突然因为主唱生病无法演出,导致节目单出现空缺。我连夜在全院范围内紧急招募替补节目,一个个宿舍打电话沟通,最终找到舞社的同学救场。晚会当天,我从早上八点就到现场调试设备,直到晚上十一点才离开,全程盯着灯光、音响、催场等各个环节,生怕出一点差错。当晚会圆满结束,师生们热烈鼓掌时,我站在后台,虽然嗓子哑了、脚也肿了,心里却充满了成就感,从节目筛选到舞台设计,从演员协调到突发状况应对,每一个环节都像一场战役。当晚会圆满落幕,观众席中爆发的掌声与欢呼声中,我忽然读懂了“责任”二字的重量——它不是束缚,而是让生命更有分量的砝码。

2024年,我成为中共预备党员。站在党旗下宣誓的那一刻,我忽然想起大一递交入党申请书时,在《思想汇报》里写下的那句话:“我愿做一滴水,融入为人民服务的江海。”如今,这句话已不再是青涩的承诺,而是化作了行动:作为“挑战杯”参赛团队核心成员,我们的《城市微更新背景下建筑适老化改造数字技术应用现状调查》项目获得省级二等奖;带领班级获评“五四红旗团支部”时,我在班会上说:“我们不是最聪明的,但要做最团结的。”

这些工作经历,让我的组织协调能力和领导能力得到了极大提升。2024 年,我带领班级荣获 “五四红旗团支部”“先进班集体” 等称号;在我的倡议下,学院成立了 “建筑工程技术专业学习互助小组”,组织成绩好的同学一对一帮扶学困生,帮助 5 名同学顺利通过了补考。有同学问我:“每天忙这么多事,不累吗?” 我总是笑着回答:“累,但很充实。” 因为我知道,这些看似琐碎的工作,不仅锻炼了我的能力,更让我懂得了 “责任” 二字的分量 —— 所谓担当,就是在别人需要时,敢于站出来说 “我来试试”。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。” 大学期间,我最庆幸的是没有把自己困在象牙塔里,而是积极走进社会课堂,在实践中感悟成长。

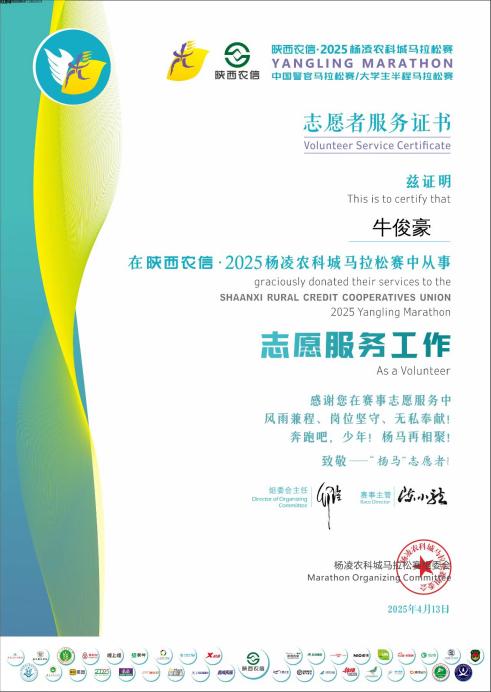

2023 年 4 月,杨凌农科城马拉松赛招募志愿者,我第一个报了名,还主动申请担任志愿者组长。比赛当天,我凌晨四点就到岗,负责给 20 公里补给点的志愿者分配任务。那天天气突变,下起了小雨,有位志愿者因为受凉发起高烧,我立刻协调替补人员,同时把自己的外套脱给了他。从物资分发到协助医护人员救助伤员,从引导选手到清理场地,我忙得连饭都顾不上吃。当最后一名选手冲过终点线时,我和其他志愿者一起鼓掌欢呼,雨水和汗水混在一起,却一点也不觉得冷。那次志愿服务,我被评为 “优秀志愿者组长”,手里的证书虽轻,却让我明白:奉献不是口号,而是在需要时挺身而出的行动。

这样的实践经历还有很多。2023 年暑期,我参加了 “城市微更新背景下建筑适老化改造数字技术应用现状调查” 社会实践项目。在咸阳某社区调研时,我们遇到一位独居老人张爷爷,他因为腿脚不便,连下床都困难,家里的卫生间没有扶手,存在很大安全隐患。我们不仅帮他安装了扶手,还通过调研形成了《适老化改造需求报告》,提交给当地住建部门。这次实践让我意识到,建筑不仅是冰冷的钢筋水泥,更要充满人文关怀。后来,我和团队基于这次调研成果,开发了《适老化优化设计系统》,申请了软件著作权,还在陕西省中华职业教育创新创业大赛中荣获三等奖。

2022年疫情期间,我再次加入蒲城县阳光公益志愿者协会,参与社区防疫工作。每天穿着防护服爬楼入户做核酸、运送生活物资,虽然累得腰酸背痛,但当看到居民们隔着门说 “谢谢你们” 时,我觉得一切都值得。

“创新是引领发展的第一动力。” 这句话我在课本上见过无数次,但真正理解它的含义,是在参与创新创业大赛之后。

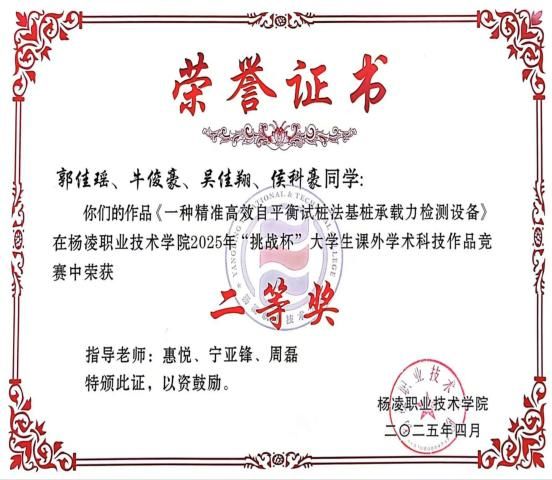

2024 年初,学院举办 “金种子” 创新创业训练营,我抱着 “涨见识” 的心态报了名。在训练营里,我遇到了一群志同道合的伙伴,我们发现传统基桩承载力检测设备存在精度低、操作复杂等问题,于是萌生了研发新型检测设备的想法。这个想法一提出来,就有人泼冷水:“你们一群学生,能做出什么来?” 但指导老师却鼓励我们:“创新不怕起点低,就怕不敢想、不敢做。”

带着这句话,我们组建了团队,开始了艰难的研发之路。为了搞清楚传统设备的缺陷,我们跑到建筑工地实地考察,向工程师请教;为了寻找合适的材料,我们对比了几十种金属材质的性能参数;为了优化设备结构,我们画了上百张设计图,反复进行模拟实验。有一次,我们的样品在测试中突然断裂,所有人都很沮丧。我把大家召集起来,拿着断裂的样品分析原因,最终发现是材料强度不足导致的。我们重新选材、改进结构,经过三个月的反复试验,终于研制出 “一种新型基桩承载力检测荷载箱”。

2024 年 5 月,我们带着这个项目参加首届杨创杯创新创业路演大赛。路演前一天,我紧张得失眠,反复背诵演讲稿,对着镜子练习手势。比赛当天,当评委问 “你们的设备与传统设备相比有什么优势” 时,我沉着地从精度、效率、成本三个方面进行阐述,还现场展示了设备的工作原理。最终,我们荣获二等奖。这次比赛让我信心大增,随后又带领团队参加了陕西省中华职业教育创新创业大赛、“挑战杯” 课外学术科技作品竞赛等赛事,先后荣获省赛三等奖、二等奖等荣誉。2025 年,我们的《一种新型基桩承载力检测荷载箱》成功获得专利受理通知书,那一刻,我拿着通知书手都在抖 —— 原来平凡的我们,真的可以通过努力,做出有价值的创新成果。

除了技术创新,我们还关注社会需求。基于之前的适老化改造调研,我们开发了《适老化优化设计系统》,通过数字化技术为老年人提供个性化的居住环境改造方案。为了让系统更贴合实际需求,我们走访了 20 多个社区,收集了 100 多位老人的需求信息,反复优化算法。这个系统不仅申请了软件著作权,还在陕西省女性创新创业大赛中荣获二等奖。这些经历让我明白:创新不是空中楼阁,而是要立足实际需求,用科技的力量解决现实问题。

在创新的道路上,我也收获了成长。从最初只会模仿别人的方案,到如今能独立提出问题、解决问题;从害怕失败不敢尝试,到敢于面对挫折、愈挫愈勇。这些变化让我深刻体会到:青春的价值,不仅在于收获多少荣誉,更在于有没有勇气突破自我,有没有能力为行业发展、社会进步贡献自己的力量。

青春的路上,从来没有捷径。那些在图书馆熬夜的夜晚,那些在活动现场忙碌的身影,那些在实验室反复试验的坚持,那些在志愿服务中流下的汗水,共同构成了我成长的轨迹。我深知,现在的成绩只是起点,未来的路还很长,可能会遇到更多困难和挑战,但我不会害怕。因为我已经明白:努力不是为了超越别人,而是为了成为更好的自己;成长不是为了获得掌声,而是为了扛起更大的责任。

未来的路或许仍有坎坷,但我已不再畏惧。因为我知道:努力,从来不是为了与他人比较,而是为了在属于自己的航道上,活成一道光。这道光,将照亮我继续前行的方向,也将温暖更多需要力量的灵魂。

青春肆意飞扬,热爱经久不息。这不仅是我的励志宣言,更是我对未来的承诺。我相信,只要心中有光,脚下有路,平凡的我们,都能在努力中寻回自我光芒,在成长中实现人生价值。

我是牛俊豪,一个在成长中不断寻回自我的普通青年。我的故事没有惊天动地的传奇,却写满了坚持与热爱的注脚。愿我们都能在青春的赛道上,跑出属于自己的精彩。